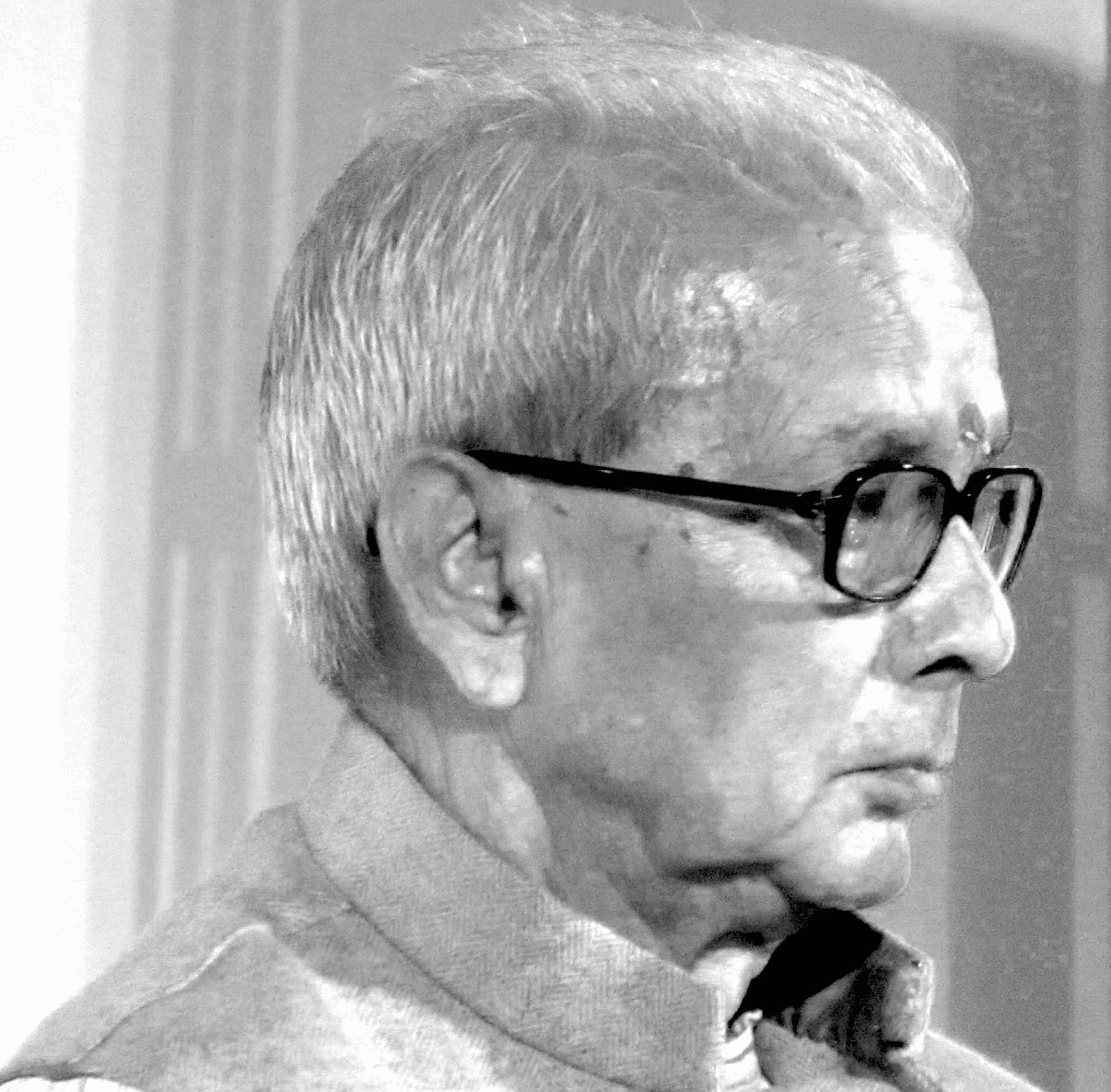

[यह बातचीत पंकज चतुर्वेदी और केदारनाथ सिंह के बीच हुई थी, जिसे 'नया ज्ञानोदय' ने अगस्त के अंक में प्रकाशित भी किया है. केदारजी को हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जिसके बाबत बुद्धू-बक्सा पर कुछ बात भी की गयी थी. रोचक यह है कि एक सिद्ध कवि की पदवी पाने के बाद भी केदारनाथ सिंह किसी किस्म के नामोल्लेख से बचते रहे हैं. वे प्रयासों के बारे में बात करने पर आशान्वित, एम्बेरेस और युवा कविता की गति से संतुष्ट तो होते दिखते हैं, लेकिन वामपंथ, कविता के समाज से जुड़ाव और भारत के कठिन दिनों के बारे में बात करने समय वे शान्त तरीके से प्रहार कर रहे हैं. पाठक को यह किस्सा कुछ अपूर्ण भी लग सकता है या हो सकता है कि समस्या कुछ और भी हो, क्योंकि हिन्दी में साक्षात्कारों की पृष्ठभूमि तैयार हुई है, वहां मौजूद मानक हर नए साक्षात्कार से सनसनीखेज होने की मांग करते हैं. उस स्फीयर से बाहर निकलकर देखने पर इसे भली-भांति जज़्ब किया जा सकता है. बुद्धू-बक्सा पंकज चतुर्वेदी और 'नया ज्ञानोदय' का आभारी.]

केदारनाथ सिंह से पंकज चतुर्वेदी की बातचीत

केदारनाथ सिंह से पंकज चतुर्वेदी की बातचीत

आपने एक कविता में लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल के चेहरे पर जो हँसी थी, उसमें कविता का राज़ छिपा था और मानो ‘कविता के राज़ पर/हँसती हुई मूँछें’ उनकी थीं. इससे आपने क्या कहना चाहा है और कविता के बड़े आलोचकों की जो परम्परा हिन्दी में बनी है, उसमें आप किस-किस को याद करना चाहेंगे?

‘कविता क्या है’, जो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, उसे पढ़कर मैंने यह कविता लिखी थी. ‘राज़’ में दो चीज़ें हैं, जो मैं कहना चाहता हूं – कविता खुद में एक बहुत रहस्यमयी निर्मिति होती है, इसीलिए आलोचना की ज़रूरत होती है, जो उसकी परतों को खोल सके. जब मैं ‘कविता के राज़ पर/हँसती हुई मूँछें’ कह रहा था, तो मेरे दिमाग में एक और बात थी और वह है रहस्यवाद पर आचार्य शुक्ल का लेख, जिसमें वे रहस्यवाद को नकारते हैं. रहस्यवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई आलंबन ही नहीं है. राज़ और रहस्य – ये दोनों शब्द समानार्थक होते हुए भी भिन्न सन्दर्भ रखते हैं. हिन्दी आलोचना मुख्यतः कविता की आलोचना रही है, अब उसमें थोड़ा विस्तार आया है, आ रहा है. अगर कविता के आलोचकों की कोई सूची मुझे बनानी हो, तो बेशक उसमें पहला नाम शुक्ल जी का होगा. यहाँ एक छोटी-सी बात का ज़िक्र करना चाहूंगा. एक जगह वे ई.ई. कमिंग्स का ज़िक्र करते हैं, जो अमेरिका के एक अतिप्रयोगशील कवि थे. उनका विरोध करते हुए उनकी एक कविता का अनुवाद भी वे प्रस्तुत करते हैं. एक ओर एक प्रवृत्ति का विरोध और दूसरी ओर उस प्रवृत्ति की अपने सबसे निकट सुलभ कविता का बहुत ही विलक्षण अनुवाद उनके जैसे कवि में गहरी पैठ के बिना सम्भव नहीं था. यह आचार्य शुक्ल की काव्य-दृष्टि की गहनता का सूचक है. उस सशक्त काव्यालोचना की परम्परा को हिन्दी में आगे बढ़ाने वाले लोगों में मैं तीन नाम जोड़ना चाहूँगा – नामवर सिंह, विजयदेव नारायण साही और मलयज. इसमें कुछ रचनाकार आलोचकों के नाम भी शामिल किये जा सकते हैं.

आपने लगभग तीन दशक पहले लिखा था – ‘तुमने जहां लिखा है ‘प्यार’/ वहां लिख हो ‘सड़क’/ फ़र्क नहीं पड़ता/ मेरे युग का मुहावरा है/ फ़र्क नहीं पड़ता.’ क्या आपको नहीं लगता कि जैसे-जैसे समय बीतता गया है, इस कविता में व्यक्त विडम्बना भारतीय सामाजिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या में बदलती गयी है?

यह उस दौर की कविता है, जब ‘नयी कविता’ से हटकर एक और काव्य-धारा फूटकर सामने आ रही थी. मैं उसके पहले से लिख रहा था और मेरे भीतर जो एक काव्य-संस्कार बना था, वह ‘नयी कविता’ के हाशिए पर खड़े एक युवा कवि का संस्कार था. मैं उससे बाहर आना चाहता था और उसके लिए एक अलग ढंग से आघात देने वाली अभिव्यक्ति – ऐसी जो रूककर सोचने के लिए मजबूर करे – ऐसा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था. फ़िर उन दिनों नेहरू युग के बाद जो एक भयावह मोहभंग से जनित शून्यता पैदा हुई थी, उसमें बहुत-से मूल्य टूटे भी थे और नए अभी बन नहीं पाए थे या बनने के क्रम में थे. मैंने अचानक एक दिन ट्रेन में लोगों की बातचीत में यह मुहावरा सुना, जो मुझे हिला गया. दो-तीन लोग मेरी बगल में बैठे किसी बात पर बहस कर रहे थे. शायद वे पंजाब की पृष्ठभूमि से थे. उनकी बातों में यह मुहावरा मैंने बार-बार सुना – ‘क्या फ़र्क पड़ता है जी?’ सामान्य जन की बातचीत में आने वाला अगर बार-बार दोहराया जाता है – किसी दबी वास्तविकता का सूचक होता है. मुझे उस समय यही लगा था. उस अनुभव का सामान्यीकरण करने की कोशिश वह कविता करती है. उसको उस सन्दर्भ में ही देखना उचित होगा. वह एक खोखला दौर था, जिसकी कोई दिशा स्पष्ट नहीं थी, जिससे फूटकर बाद में नक्सलवाद भी आया. यह दावा नहीं करूँगा कि आज के सन्दर्भ में भी लिखता, तो यही लिखता.

मीर का एक शेर है – “मसाइब और थे, पर दिल का जाना/अजब इक सानिहा-सा हो गया.” और आपकी एक चर्चित कविता में नायिका कहती है – “मैं जा रही हूं” और कवि को लगता है कि “जाना हिन्दी की सबसे खौफ़नाक क्रिया है.” क्या दोनों में आप कोई रिश्ता देखते हैं?

मीर तो मीर हैं और वे जब आपकी बात कहते हैं, तो उसमें फ़िराक़ का मुहावरा लेकर कहूं तो एक अधपकी ईंट जैसा सौन्दर्य होता है. वह अपने आप में अनूठा है, जिससे तुलना बेमानी है. मैं इतना ही कहूँगा कि मीर के शेर में जो ‘सानिहा’ शब्द है और मेरी कविता में जो खौफ़नाक आया है, उनके सन्दर्भ अलग हैं, पर अर्थ-संकेत बहुत दूर पड़ने वाले नहीं हैं. इस उदाहरण से मुझे टैगोर की अंतिम या उससे कुछ पहले की एक कविता याद आती है, जिसमें वे लिखते हैं कि ‘पेड़ की छाल में असंख्य शताब्दियों के हस्ताक्षर हैं.

इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टियां जिस तरह हाशिए पर चली गयी हैं, समाजवाद और अवसरवाद में गठजोड़ है, मध्यपंथ लगातार खोखला और भ्रष्ट होता गया है; क्या आज़ादी के बाद भारतीय समाज सबसे कठिन दौर का सामना कर रहा है?

भारत की नियति का सवाल है यह. तुम्हारी इस बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं कि भारतीय समाज का यह सबसे कठिन दौर है. मैं कम्युनिस्ट आंदोलन को एक गहरी उम्मीद के साथ देखने वाला आदमी था और आज भी हूं. आज भी मानता हूं कि अगर कोई वास्तविक परिवर्तन इस देश में आएगा, तो उसी विचारधारा के सारतत्त्व से जुड़कर आएगा. जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी की बिखराव का सवाल है, तो यह कमोबेश सारी दुनिया में है. सोवियत प्रयोग समाप्त हो चुका है और चीन में जो कुछ हो रहा है, उसके प्रति मेरे मन में गहरे संदेह हैं. पर भारत का और उस भारत का जो हाशिए पर है – उस तक इस विचारधारा की आंच ठीक-ठीक आज भी पहुंच नहीं पायी है. कुछ आदिवासी क्षेत्रों में जो संघर्ष हो रहे हैं, उन्हें मैं अपर्याप्त मानता हूं और थोड़ा-बहुत उसके अंतर्विरोध के बारे में भी जानता-सुनता हूं. जब तक कोई बड़ा प्रयास वह भी न्यूनतम हिंसा के साथ, उतनी ही जितनी कि एक डॉक्टर एक रोगी के साथ करता है आंदोलन के रूप में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वह पूरी तौर से सफल होगा, इसे लेकर मेरे मन में संशय है. यहां एक बात और जोड़ना चाहूंगा और वह भारतीय समाज की अपनी बनावट से सम्बंधित है. जब बनावट की बात कहता हूं, तो मेरे मन में इस देश की संस्कृति का विशाल ताना-बाना है, जिसका एक तत्त्व धर्म भी है. इन सबसे जुड़कर ही अथवा इन सबसे ताक़त लेकर इस प्रकार का आंदोलन आगे बढ़ेगा. मुझे बार-बार निकारागुआ का प्रयोग याद आता है, जिसके एक सर्वमान्य नेता थे अर्नेस्तो कार्देनाल, जो स्पेनिश के एक बड़े कवि भी हैं. यह विचित्र विरोधाभास लग सकता है कि वे कार्डिनल, यानी चर्च के अधिकारी या कैथोलिक पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं और महान क्रांतिकारी भी. तो कोई ऐसा प्रयोग भारत जैसी स्थिति में शायद गौरतलब हो सकता है. यहां इतना जोड़ दूं कि आज भ्रष्टाचार की इतनी चर्चा हो रही है, जो इस दौर की सबसे तकलीफ़देह सचाई है. अगर पड़ताल की जाय तो बंगाल में जो वामपंथी सरकार थी, उसकी सारी कमजोरियों के बावजूद उसमें सबसे कम भ्रष्टाचार के उदाहरण मिलते हैं. यह एक छोटा-सा संकेत है, जिसका वामपंथ से कुछ लेना-देना ज़रूर है. कैडर लेवल पर छोटे-छोटे उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन लीडरशिप के स्तर पर इस तरह की शिकायतें बहुत कम मिलती हैं.

गाँव और शहर के बीच जो दूरी और अपरिचय बढ़ा है, उसके कारण भारत में दो भारत पैदा हो गए हैं और संसद तथा विधानसभाओं में जो लोग बैठे हैं, वे जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं. क्या आपको नहीं लगता कि आअज कवियों के साथ भी यही ख़तरा है कि वे जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं?

गाँव और शहर के बीच अपरिचय को मैं अबोलापन कहता हूं, जो बढ़ा है. यह एक विचित्र विरोधाभास है कि शहर की अनेक विकृतियाँ गाँव तक पहुंची हैं और इसी के समानांतर दोनों के बीच का अबोलापन भी बढ़ता जा रहा है. गाँव की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई थी, किसी हद तक आज भी है; पर सबसे भयावह स्थिति मैंने अभी देखी कि वह समाज कृषि की जड़ों से टूट रहा है. किसान खेत छोड़कर मजदूरी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं और उनका रूपांतरण मजदूर होने की दिशा में हो रहा है. मैंने अखबार में पढ़ा कि केन्द्र सरकार बड़े पैमाने पर कृषि फ़ार्म बड़े कारपोरेट घरानों को देने जा रही है. इसके दुष्परिणाम गाँव का समाज झेलेगा और शहर में बैठा हुआ आदमी भी उससे बहुत दूर नहीं है. यह गाँव के अस्तित्व के लिए भी बड़ा प्रश्न है. यहां अगर कोई गांधी को याद करे तो यह स्वाभाविक होगा. जहां तक साहित्य का सम्बन्ध है और सिर्फ़ कविता की बात करें, तो मुझे याद आता है कि सिर्फ़ मैथिलीशरण गुप्त थे, जिनकी कुछ पंक्तियाँ गाँव तक पहुंच सकी थीं और उसके बाद यह आवाजाही काफी हद तक बंद हो चुकी है. एक रचनाकार के रूप में मैं मानता हूं कि भारतीय भावबोध जैसी कोई एक चीज़ अगर बनती है, तो वह गाँव और शहर को मिलाकर ही बन सकती है. कुछ समय पहले जब मैं चीन गया था, तो वहां मुझे पता चला कि इस सवाल पर लेखकों के बीच गहराई से बहस चल रही है कि गाँव और शहर के बीच अनुभव का वह साझा धरातल कैसे निर्मित किया जाए, जो सही मानी में उनके पूरे समकालीन लेखन का आधार बने.

आपने बुद्ध, कबीर और तुलसी से संदर्भित कई अहम कविताओं की रचना की है. आपके बाद की कविता में एक वक्फ़ा ऐसा भी रहा, जब परम्परा के ये सन्दर्भ कुछ विस्मृत से हो गए थे. क्या यह सही है कि जातीयता या परम्परा के स्रोतों से हिन्दी कविता अब एक नए सिरे से संबोधित हुई है?

इस प्रश्न को मैं बहुत महत्त्वपूर्ण मानता हूं. ‘परम्परा’ कोई निहायत पुरानी रूढ़ि का सूचक शब्द नहीं है. वह एक जीवंत शब्द है. साहित्य के सन्दर्भ में तो और अधिक महत्त्वपूर्ण शब्द है. मैं बहुत गहराई से महसूस करता हूं कि परम्परा सिर्फ़ खाद नहीं, वह मिट्टी है, जिससे साहित्य अपना पोषण प्राप्त करता है. हम यहां बात कर रहे हैं, तो यह भी उस परम्परा का एक हिस्सा है. मेरा ख़याल है कि इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है. युवा कविता की चर्चा की है तुमने, मैंने जितना कुछ देखा है, उसमें कई बार संवेदना का एक बिलकुल नया स्वरूप और भाषा का तेवर उभरता हुआ दिखाई पड़ता है और वह मुझे गहरी आश्वस्ति देता है. अगर कोई ‘गैप’ था, तो उसे भरने की एक चुपचाप सृजनात्मक कोशिश में युवा पीढ़ी लगी है, ऐसा मुझे लगता है.

आप बहुत लोकप्रिय कवि हैं. आपकी कविता के मुहावरे, अंदाज़-ए-बयाँ, यहाँ तक कि अंतर्वस्तु का अनुकरण करती युवा कविता को पढ़कर आपको कैसा एहसास होता है?

मेरे लिए ‘एम्बेरेसिंग’ है यह, पर इतना जोड़ दूं कि अब यह प्रवृत्ति युवा कविता में मैं नहीं देख रहा हूं. वे अपना मुहावरा खोज रहे हैं. कुछ में इसके संकेत भी दिखाई पड़ रहे हैं. मैं तो बीसवीं सदी का हूं, मेरा मानना है कि इक्कीसवीं सदी की कविता अपना साँचा खोजने की दिशा में बड़ी तेज़ी से अग्रसर हो रही है.

साम्यवादी यूटोपिया के भंग होने से बीते बीस-पच्चीस वर्षों में क्या हिन्दी कविता को नुकसान हुआ है?

यह एक बड़ा सवाल है. इससे पूरी मानव-जाति और सोचने-समझने वाली सृजनकर्मी मानव-जाति को एक झटका तो ज़रूर लगा; पर साहित्य को लगने वाले झटके बिजली के झटकों जैसे नहीं होते. उनमें सृजन के नए रास्तों के बनने की एक ज़रूरत भी छिपी रहती है और एक ‘कम्पल्शन’ भी. मेरा ऐसा मानना है कि यूटोपिया को लेकर चाहे कुछ मोहभंग पैदा हुआ हो, पर उस विचारधारा के सारतत्त्व से अभी भी मोहभंग नहीं हुआ है. इसे अनेक उदाहरण सारी दुनिया में खोजे जा सकते हैं; खुद रूस से भी, जहां यह असफल हो चुका है. लैटिन अमेरिका में भी. लैटिन-अमेरिकन प्रयोग इस सन्दर्भ में मुझे बहुत महत्त्वपूर्ण लगता है.

केदार जी, अब कुछ वस्तुपरक से प्रश्न हैं. मसलन आपकी सबसे प्रिय पुस्तक?

दीवान-ए-ग़ालिब.

आपका प्रिय कवि?

निराला और अगर एक और की गुंजाइश हो, तो शमशेर.

हिन्दी में इस समय को कवि लिख रहे हैं, उनमें आपका प्रिय कवि?

विनोद कुमार शुक्ल.

अपनी कौन-सी कविता आपको प्रिय है?

इस तरह कभी सोचा नहीं, पर अगर इसका उत्तर देना ज़रूरी हो, तो ‘यहां से देखो’.

कभी आपको ऐसा लगा कि अपने स्वप्न की कविता आप लिख सके हैं?

कभी नहीं लगा, पर ‘बनारस’ कविता लिखकर थोड़ी-सी आंतरिक तृप्ति हुई थी. शायद बनारस की उस छवि को मैं साकार कर सका उसके अंतर्विरोध और बेशक उसकी गरिमा के साथ भी, जिससे मेरा गहरा सम्बन्ध है.

इस कविता में बनारस के बाबत आपने लिखा है, “अगर ध्यान से देखो/ तो यह आधा है/ और आधा नहीं है.” क्या इसका कोई वास्ता आपकी काव्य-दृष्टि से भी है? यानी कविता ‘आधा खींचा हुआ तीर’ है, जिसकी बदौलत ग़ालिब कहते हैं – ‘यह खलिश कहां से होती, तो जिगर के पार होता?’

इसे बनारस के ही सन्दर्भ में देखना उचित होगा. एक बनारस के कई बनारस हैं और अलग-अलग टुकड़ों में बनारस ज़्यादा जीवंत है. वे टुकड़े अपना ख़ास सौन्दर्य रखते हैं और कुछ ऐसा है, जिसे वे ‘लैक’ करते हैं, जो उनमें नहीं है.

कविता-पंक्तियाँ जो अक्सर आपके जेहन में रहती हों?

ग़ालिब, तुलसीदास और कबीर बहुत याद आते हैं.

ज़िंदगी के बारे में आपका ख़याल?

इस सवाल के अनुसार मुझे असंख्य चीज़ें याद आ रही हैं, जिनसे आदमी की ज़िंदगी बनती है. कुल मिलाकर ज़िंदगी मेरे लिए एक ठोस सचाई है – अपनी सारी शक्ति और दुर्बलता के साथ. मेरे गुरु हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते थे कि ‘कामायनी’ की केंद्रीय पंक्ति है – ‘विश्व की दुर्बलता बल बने!’ मुझे लगता है कि आदमी की दुर्बलताओं के भीतर से उसकी शक्ति पैदा होती है. इसलिए ‘अतिमानव’ या सर्वोच्च-गुणसम्पन्न मानव की कल्पना मुझे स्वीकार्य नहीं लगती. मेरे गाँव का एक सीधा-सादा आदमी, जिसकी कुछ दिनों पहले मृत्यु हुई थी, उसका नाम था नन्हकू. वह मुझे गहरे अर्थ में एक जीता-जागता मनुष्य लगता था. मैं आदमी को उसी बिंदु से पहचानता हूं.

मुझे याद आता है कि टैगोर अपने अंतिम दिनों में बीमार चल रहे थे. उनके इक्यासीवें जन्मदिन पर गांधी ने उन्हें तार से शुभकामना भेजते हुए लिखा था, “गुरुदेव (शांतिनिकेतन), चार बीसी पर्याप्त नहीं, पाँच बीसी पूरी करें.” कवि ने उत्तर दिया था, “महात्मा(वर्धा), सन्देश के लिए धन्यवाद, लेकिन चार बीसी धृष्टता, पाँच बीसी असहनीय!” टैगोर की इस अभिव्यक्ति पर आपकी प्रतिक्रिया?

दो बड़े लोगों के बीच का वार्तालाप है, पत्राचार है यह. यहां एक ऐसी चीज़ है, जिस पर 2013 में अगर टैगोर होते, तो दूसरी तरह बात करते. न चाहते और चाहते हुए भी ‘मेडिकल साइंस’ के चलते आदमी की ज़िंदगी में थोड़े-से दिन और जुड़ गए हैं. मैं भी लगभग अस्सी के पास पहुँचने वाला हूं. जीने की इच्छा खोयी नहीं है मैनें और यह बचा हुआ जीवन जिस हद तक सम्भव हो, एक सार्थकता के साथ जिया जाय, यह कोशिश की जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. शायद उसका थोड़ा-सा सम्बन्ध ‘जीन’ से भी होता है. मेरी माँ अभी 102 साल जीकर गयी है, पिता भी लम्बी आयु जीकर गए थे. ज़िंदगी का ऐसा मामला है, जिसमें मेरा कोई दखल नहीं.

क्रोध या करुणा में किसी एक को चुनने की मजबूरी हो, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों?

मध्यम-मार्ग. इस मानी में मैं बुद्धवादी हूं. बुद्ध मुझे मानव इतिहास के सबसे बड़े मनुष्य लगते हैं और यह ‘मनुष्य’ शब्द मैं ज़ोर देते हुए कह रहा हूं.

आपका भय?

हिंसा.

कौन-सा मानवीय गुण आपको सबसे अहम लगता है?

निस्संदेह प्रेम.

*****

0 टिप्पणियाँ:

एक टिप्पणी भेजें